今月からNHKの朝ドラで小泉八雲のドラマが始まりました。

小泉八雲といえば、怪談ですが、昨年、富津市の金谷美術館で妖怪展を開催していました。

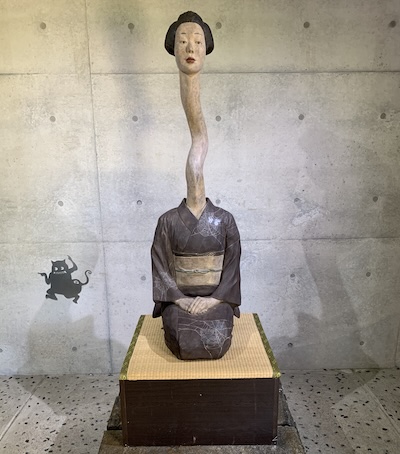

中に入ると、ろくろっ首に迎えられ、

火車の親父に睨まれ、

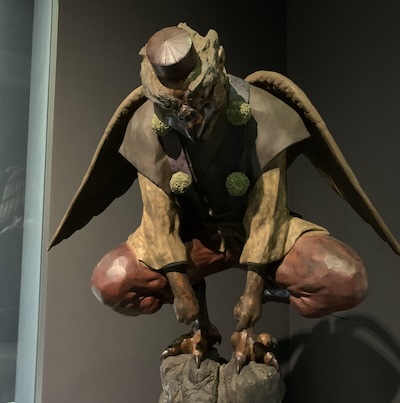

烏天狗に脅され

そんな昔からの妖怪たちがゴロゴロいました。

とても面白かったので、日本の妖怪について調べてみました。

1. 妖怪のルーツ:古代の「神」と「精霊」

日本では古来、自然そのものに霊が宿ると考えられていました。

神道の根本思想

- 山・川・風・火・石など、あらゆる自然に神(カミ)が宿る。

- その中には、人に恵みを与える神もいれば、**災いを起こす荒ぶる神(荒神)**もいた。

- 時に人々は、恐ろしい神を「祟り神」として鎮め、祀ることで共存を図った。

この「祟る神=恐るべき存在」が、後に「妖怪」として語られるようになっていきます。

2. 神と妖怪の境界があいまいだった

・古代では「神」と「妖怪」の区別はほとんどなく、

どちらも「人の理解を超えた存在」でした。

3. 仏教伝来後:妖怪=「因果」や「業」の象徴に

6世紀以降、仏教が伝わると、日本人の死生観が大きく変化します。

仏教的な影響

・「死後の世界」「地獄」「輪廻転生」という概念が広まる。

・この中で、罪や怨念によって変化した存在=妖怪が登場。

・鬼は本来「仏教の地獄に住む存在」でしたが、日本で「山にすむ怪物」へと変化しました。

仏教+神道+民間信仰が融合して「日本的妖怪像」が完成したのです。

4. 平安時代:「怨霊」としての妖怪

・平安時代には、政治的・社会的な不安を「怨霊(おんりょう)」に結びつけるようになります。

・政争で非業の死を遂げた人々が「祟り神」化する。

例:菅原道真 → 天神(雷神)、崇徳上皇 → 大怨霊伝説。

・怨霊を鎮めるために神社を建て、「神」として祀るようになった。

つまり、「妖怪」「怨霊」「神」は恐怖と信仰の裏表の関係にあります。

5. 中世〜江戸時代:妖怪が「民俗」と「娯楽」へ

・寺子屋や庶民文化の中で「教訓+娯楽」の対象となる。

・仏教の説法や神道の神話をもとに、妖怪譚や怪談が語られるようになる。

・江戸時代には、鳥山石燕『画図百鬼夜行』などで妖怪がビジュアル化・分類化された。

・寺子屋や庶民文化の中で「教訓+娯楽」の対象となる。

このころの妖怪は、「神仏の教えを民衆に伝えるメッセンジャー」でもありました。

妖怪の役割・意味

- 自然災害や病の説明

昔は科学的な説明ができなかったため、「妖怪の仕業」とされた。

例:疫病 → 疫病神、洪水 → 河童の怒り。 - しつけ・道徳の教訓

「夜更かしすると妖怪が来るぞ!」など、子どもの教育に利用された。 - 芸術・娯楽

浮世絵(鳥山石燕『画図百鬼夜行』など)や現代アニメ・漫画にも大きな影響を与えた。

例:『ゲゲゲの鬼太郎』『妖怪ウォッチ』など。

そんな妖怪漫画で有名な「呪術廻戦」に出てくる「両面宿儺の指」そっくりなものもありました。

これを飲み込むのはかなり難しい!!