千葉県鴨川市には「波の伊八」と呼ばれる彫物大工が居ました。

関西の彫物師から「関東に行ったら波を彫るな」と言わしめたほど、波のモチーフを得意とした作風で、江戸時代後期の初代から5代目の昭和29年まで、代々「伊八」の名が受け継がれたそうです

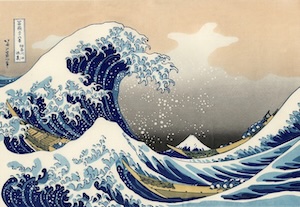

その波の描写は、葛飾北斎の代表作「神奈川沖浪裏(富嶽三十六景)」に伊八の影響があった と言われています。

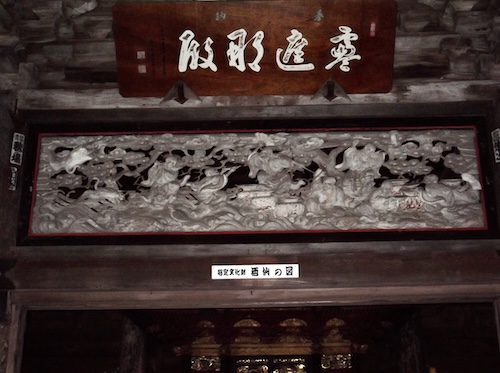

写真は千葉県いすみ市の天台宗寺院 「行元寺」様からお借りしました。

伊八の作品『浪に漂う宝珠(ほうじゅ)の図』ですが、構図を見ると、「神奈川沖浪裏」そっくりです。

房総の宮彫りを代表する人物であり、日本美術史の中でも「彫刻に波の表現を確立した人物」として重要な人物です。

躍動感あふれる「波」「龍」を得意とし、鴨川市周辺の神社仏閣の欄間や社殿の装飾に今も残されています。

以前、鴨川で伊八の作品巡りをしたことがありましたが、それ以来、神社やお寺に行くと宮彫りが気になるようになりました。

大山不動尊宮彫り(初代武志伊八郎信由)

吉保八幡神社(初代武志伊八郎信由)

金乗院 「酒仙の図」(初代武志伊八郎信由)

鏡忍寺(初代武志伊八郎信由)

須賀神社(三代武志伊八郎信)

愛宕神社の宮彫り(四代武志伊八郎信明)

初代伊八の作品は、まだ多く残されており、神奈川県や東京都にもあるので、機会があったら行ってみたいと思います。